ローソク足とは

ローソク足とは、始値(OPEN)、高値(HIGH)、安値(LOW)、終値(CLOSE)の4本値の値動きを時系列に沿って表示したものです。FXのテクニカル分析で最もよく使われます。

日本で考案され、ローソクに似た形からその名が付けられていますが、現在では海外でも”キャンドル・チャート(Candle Chart)”の名称でよく知られたポピュラーなチャートです。

ローソク足の見方

ある一定期間を表す4本値

ローソク足の描画には、1日や1週間、1ヶ月などの単位期間を定め、以下の4種類の値段(四本値)を使用します。

- 始値:単位期間の開始時に付いた値段

- 高値:期間中で最も高い値段

- 安値:期間中で最も安い値段

- 終値:単位期間の最後に付いた値段

4本値の中でも「終値」は、市場が最終的にたどり着いた価格として最も重要視され、多くのテクニカルチャートが描画に終値を使用します。

1日・1週間・1ヶ月単位を表す「足(あし)」

ローソク足の1本1本は「足(あし)」と呼ばれることもあり、単位毎に以下のように呼びます。

- 日足(ひあし):1日単位

- 週足(しゅうあし):1週間単位

- 月足(つきあし):1ヶ月単位

チャート分析では、日足よりも長い期間のローソク足を重視する傾向がありますが、FXチャートでは時間足や分足もよく利用されます。

始値より上昇して終値が高いものを「陽線」、反対に始値より下落して終値が安いものを「陰線」と言います。

また、始値と終値で作られたボックスをローソク足の「実体」、実体から高値までの線を「上ひげ」、実体から安値までの線を「下ひげ」と呼びます。

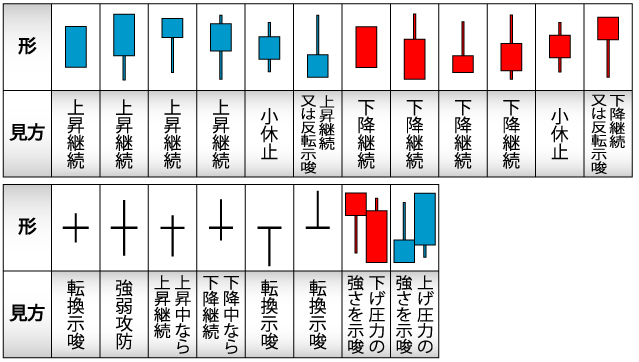

パターン別ローソク足の見方

- 実体の長い陽線:大陽線といい強い上昇力を表しています。

- 実体の長い陰線:大陰線といい強い下落力を表しています。

- 実体が小さな線:コマ足といい気迷いを表しています。

- 実体が無い線:寄り引け同時線といい、相場の転換点となる可能性があります。

- 上ひげが長い線:上昇力がなくなり反落する可能性があります。

- 下ひげが長い線:下落力がなくなり反騰する可能性があります。

ローソク足の分析は古来より国内外で研究されており、国内では酒田五法などの罫線分析として、海外ではプライスアクション(price action)として体系化されたものが相場分析に用いられている例もあります。一例として、下記のローソク足の出現をトレンドの転換サインとして見る手法も存在します。

ローソク足は、何本かの足を組み合わせて相場状況を判断する分析手法や、同じ形の足でも出現する相場水準によって判断が変わる様な複雑な分析手法もあります。

ローソク足を使った分析

1本のローソク足でも、その形状から相場の強弱を測ることができますが、2本以上のローソク足を組み合わせることで、相場分析の精度を上げることができます。

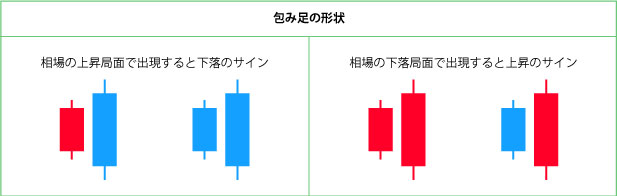

包み足

連続する2本のローソク足で、右のローソク足が左のローソク足を完全に包み込む形のことを「包み足」と言います。

相場が上昇しているとき、陰線が一つ前のローソク足を包み込んだ形状が出現すると、下降トレンドへ転換する可能性が高いといわれます。反対に、相場が下落しているとき、陽線が一つ前のローソク足を包み込んだ形状が出現すると、上昇トレンドへ転換する可能性が高いといわれています。

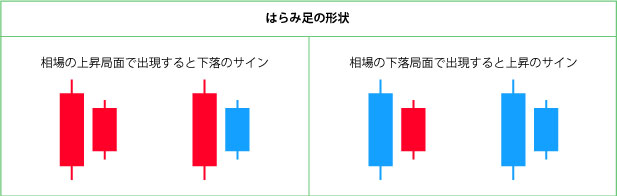

はらみ足

連続する2本のローソク足で、右のローソク足が左のローソク足の値動きの範囲内に完全に収まっている形のことを「はらみ足」と言います。

上昇が続く相場で、はらみ足が出現した場合は下落のサインとなり、下落が続く相場ではらみ足が出現した場合は、上昇のサインと言われます。

バーチャートとラインチャート

バーOHLC

バーチャートのバリエーションの1つで、高値と安値を結んだ線の左側に始値を、右側に終値をプロットしたチャートです。

チャート分析は奥深く、一般的な3本値で描かれるバーチャートと比べて、始値の情報があるがために判断を誤る可能性があるとする向きもある様です。

例えば連続の陽線でありながらも価格が下がっているような場合、3本値のオリジナルのバーチャートのほうがストレートに相場の下落を感じ取ることが出来ます。

バーHLC

高値と安値を結んだ線の右側に終値をプロットしたチャートで、欧米で主流のチャートです。一般にバーチャートと言うと、3本値(高値、安値、終値)で描画するこちらのバーHLC(OHLCではなく)を指すことが多いです。

分析方法に関しては、バーOHLCと大きな違いはありません。

ライン

シンプルに終値のみを線(ライン)で結んだチャートです。

終値以外の情報を排除して、価格の変化のみをストレートに見て取ることができます。

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる

詳しくみる